凝心聚力求突破 乘势而上谱新篇

2022年7月,我调任济南大学党委书记。回望在滨州学院的6年间,我团结带领班子成员,砥砺发扬历代滨院人积极奋进、敢闯敢干、攻坚克难的精气神,紧紧抓住关系到学校长远发展的申硕、更名两个“卡脖子”问题,凝心聚力求突破、乘势而上谱新篇,使滨州学院在同类院校中率先实现突破,成功获批硕士学位授予单位,同时为学校更名打下良好基础。

抢抓机遇、攻坚克难,全力推动学校成功申硕

在中国的高等教育体系中,硕士点是衡量高校学术水平和教学科研能力的重要指标之一,也是学科发展上层次、上水平的重要体现。“十三五”期间,我国高等教育逐步由大众化阶段向普及化阶段迈进。在“双一流”建设的背景下,高等教育改革与发展进入了一个全新的历史阶段。2006年到2017年,十余年间国家用先立项建设再考核评估的方式只增列了一轮博士硕士学位授予单位,直到2017年国家才采用新的“行政许可”方式重新开展增设工作,为我们提升办学层次、加快高质量内涵式发展提供了重大机遇。省内同层次高校纷纷加大力度提升办学质量和优化学科布局,如何在激烈的竞争中脱颖而出,对学校的发展具有长远的战略意义,也成为我们必须面对的重要课题。为此,我们主动对接“双一流”“双高”建设,以申硕攻坚战作为关键抓手,通过重点突破推动学校事业整体发展水平的提升。

超前部署,统筹谋划。学位点建设是一个系统工程,内容多,牵涉面广,需要处理好内部与外部多方面的关系,必须超前谋划布局、优化顶层设计。我们统一党员干部和广大教职员工思想,充分调动全校上下积极性,“一盘棋”“一条心”“一股绳”的合力充分凝聚;邀请业内专家来校传经送宝,2017年7月,又设立研究生处,与科研处合署,牵头硕士学位授予单位申报工作。2017年9月,我们向省教育厅提交了申报书;11月,山东省人民政府学位委员会下发《关于公布2017—2023年博士硕士学位授予立项(培育)建设单位的通知》,学校获批山东省2017—2023年硕士学位授予立项建设单位(A类)。

立项建设,迎难而上。“犯其至难而图其至远”。我们把硕士学位授予立项建设单位建设作为头等大事来抓,成立建设工作领导小组,研究制定学校硕士学位授予立项建设单位建设规划,一手抓密切与上级沟通联系,准确把握、及时掌握申硕政策要求和信息动态,先后邀请国内知名专家来校指导;一手抓标准条件建设,集中全校人力物力财力,先后召开部署会、调度会、推进会、座谈会等13次,着力解决学校在博士及以上高层次人才引进、科学研究经费等方面存在的问题和不足。为了补齐博士人才不足这个最大短板,牢固树立“人才是第一资源”的理念,把人才队伍建设工程列为“头号工程”,出台一系列加强人才队伍建设的政策措施,成立高规格人才工作领导小组和人才办,持续加大人才工作经费投入,以前所未有的重视程度和攻坚力度,推动博士人才引育工作取得突破,到2021年底学校博士数量达到360余人,占比达30%,为学校成功申硕提供了坚强人才支撑。为达到生均经费收入不低于3万元的标准,按在校生18636人计算,学校2019年的财务预算需要达到5.6亿元,而学校2018年的预算总量只有4亿元,缺口有1.6亿元。我们动员全校各单位广开财源、想方设法增加学校收入,2019年实现收入64408万元,2020年实现收入61360万元,2021年实现收入67738万元。科研经费一直是我们的短板,之前每年只有1000万元左右;为达到师均科研经费不低于4万元的标准要求,我们在千方百计提高各级各类课题项目的立项数量、立项质量和到账科研经费数额的同时,重点加强与行业企业联系对接,大幅增加有资横向课题经费收入,通过不懈努力,科研经费终于在2019年增加到1亿元。由于学校布局早,我们连续5年师均科研经费最终都达标。2019年5月,学校顺利通过硕士学位立项建设单位中期汇报答辩,成功进入重点资助序列,获得3800万元专项经费支持;同时,我们也积极争取到省财政厅的大力支持;到2019年12月,申硕建设取得突破性进展,整体水平以及拟申报学位点各项指标都达到了申请基本条件。

全力以赴,实现突破。我们制定申硕工作方案,补短板、扬优势、促提升,调动一切资源、集中一切力量,全面优化申硕各项关键指标,重点深化学位点内涵建设,全面做好申报材料编制工作,倒排工期,挂图作战。2020年5月,学校作为山东省唯一满足条件的硕士学位授予申请单位被山东省人民政府上报教育部,申硕工作取得重大突破。2021年10月26日,国务院学位委员会下发《关于下达2020年审核增列的博士、硕士学位授予单位及其学位授权点名单的通知》,学校正式获批成为硕士学位授予单位,同时获批资源与环境、交通运输两个硕士专业学位授予点,实现办学层次的提升。这是自1954年建校以来,继2004年成功升本后,学校办学的又一次历史性重大突破。

凝聚共识、接续奋斗,不遗余力推动学校更名

航空业的飞速发展带来巨大人才缺口,亟需强大的人才和智力支持,国家积极鼓励高校举办航空类学科专业。而山东省作为经济大省、教育大省、航空大省,一直没有航空类高校,不能满足航空业高速发展的人才需求。经过多年艰苦创业和接续奋斗,学校航空类学科专业从小到大、由弱变强,已经形成了航空特色鲜明、多学科协调发展、相互支撑的学科专业结构布局,在转型发展、特色发展中走在前列。但是,“滨州学院”校名已不能彰显航空办学内涵,制约了高层次人才队伍建设、校企合作、协同育人、资源整合,影响了学校高质量发展和在航空领域作用的发挥。面对新形势、新要求,我们必须立足于自身独特的特色优势,凝聚与其他高校不同的内涵和价值,实施“求特色”的发展模式。2016 年我到任时,学校刚刚召开了更名论证会,而我在学校任职期间,正是学校航空内涵建设的关键时期。我们坚持一张蓝图绘到底,一届接着一届干,带领全校师生砥砺深耕,全力以赴打硬仗,为学校成功更名山东航空学院打下了良好的基础。

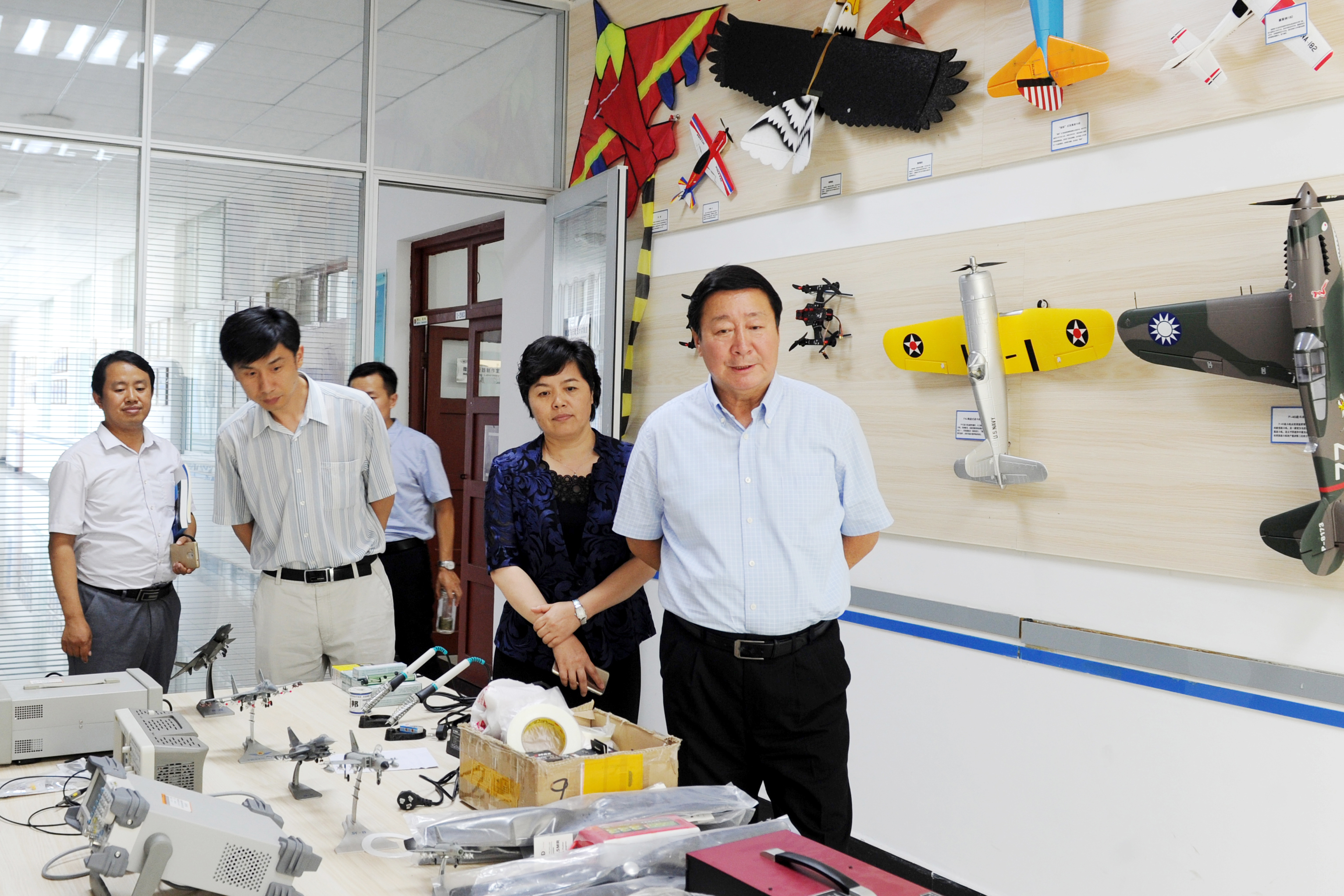

夯实内涵,全面推进。2017年4月,我们向省教育厅提交滨州学院更名山东航空学院申报材料,经过积极争取,学校更名列入省“十三五”高校设置规划,并报教育部备案。6月,我和胡波副校长带队赴中国民航华东地区管理局汇报“147”筹建情况,得到了局方的大力支持。同年9月,学校正式获批中国民航CCAR—147维修培训机构资质,并举行中国民航CCAR—147维修培训机构资格证书颁发暨学校CCAR—147维修培训中心揭牌仪式,航空类资质平台建设获得重大突破,标志着学校服务航空业的能力和水平又有了新的提升。

2018年以来,我们把更名工作作为三大攻坚战之一,聚焦国家对普通本科院校的设置标准和教育同层次更名要求,集中全校资源,每年制定实施航空内涵建设工作方案,全方位加强航空内涵建设。为了达到更名条件,我们不得不压缩学生数,学校收入随之减少。我当时顶着巨大的压力,万一不顺利,怎么向老师们交代啊?可是历史的重任交到我们手中,如果因为此事半途而废,多年的努力将付之东流,只能舍弃短期收益,向老师们做好解释工作。接踵而至的挑战之中,房产证办理的难题尤为棘手。为此,我带领班子成员展开了多轮深入细致的集体研讨,集中力量攻克这一难关。我们群策群力,不断探索解决之道,多次前往市级层面积极争取政策与资源支持,最终在短短一周内,圆满完成了房产证的全部办理工作,成功跨越了这一重大障碍。我们争分夺秒、加快进度,投入1.3亿元,仅用不到两年的时间,就建成了民用航空实验实训楼及看台工程,增加校舍面积35785.17平方米,增加了B737-800客舱服务实训室、A330紧急撤离实训室、智能仓储实验室等,优化了航空类学院布局,改善了航空教学科研条件,进一步夯实了学校航空内涵。2018年11月,学校民用航空器驾驶员执照理论考试点通过咨询通告符合性差异评估。2019年3月,中国民用航空局飞行标准司发布CCAR—66部民用航空器维修人员执照考试点清单R8版,新增滨州学院考点,这标志着学校成为山东省唯一、全国第四家同时具有CCAR—147部培训资质和CCAR—66部考点资质的普通本科高校。

多方协调,争取支持。2019年9月,我们正式向山东省教育厅提交了更名申报材料。9月3日,山东省高等学校设置评议委员会专家组到校考察评审,认为学校航空办学成效明显,各项指标均达到更名要求。10月,山东省人民政府向教育部提交了更名申请。2020年9月,中国民用航空局飞行标准司公布《民用航空器维修人员管理执照管理规则》CCAR—66R3版第二批实施试点单位名单,学校位列其中,成为继中国民航大学、中国民航飞行学院之后,第三所获得CCAR—66R3执照考点培训资质的普通本科高校,标志着学校机务维修培训能力取得新突破。我们还积极主动争取山东省委、省政府,滨州市委、市政府的支持,多次沟通对接。我和市委佘春明书记等专门去北京向时任教育部部长陈宝生汇报了更名前期准备工作,得到了教育部的充分肯定和认可。学校更名工作也得到中国民用航空局的大力支持。2021年5月,省委、省政府批示支持滨州学院更名山东航空学院,同年,省教育厅将学校更名山东航空学院工作优先纳入山东省“十四五”高校设置规划。多年的努力总算有了重大进步。

谋划长远,建设航校。没有自己的航校,无法直接实现飞行员理论和实践的一体化培养,成为制约滨州市航空产业及学校高质量内涵式发展的“卡脖子”问题。新冠肺炎疫情期间,我们原有的飞行学员向国外航校送培的模式受到冲击,使得这样的共识更加坚定。“我们要有自己的航校。”为了完善培养链条,实现全过程培养,我们决定建设141航校,与更名工作一体推进。当时,上级主管部门已经不鼓励成立产教融合公司,我们跑到济南,积极争取省委、省政府的支持,几经波折,终于拿到了省委书记、省长特批学校成立产教融合公司的批复,实现了建设校办产业的突破。省领导作出专门批示,支持滨州学院更名为山东航空学院,建设141航校,完善航空人才培养体系。滨州市委市政府也将学校更名工作纳入全市经济社会发展规划,并将141航校建设作为重点攻坚突破项目,成立83工程工作专班,提供500亩土地和5亿元支持资金;同时,通过积极争取,与滨州市达成初步协议,市里答应每年给予学校2000万元经费支持,连续支持5年,助力学校建设航空特色鲜明的高水平应用型大学。2022年底,宋永祥书记还非常高兴地给我发了微信,说兑现承诺了。学校与滨州市政府高标准共建141航校——山东大高国际飞行学校有限公司。141航校投入运行后,学校成为全国为数不多的“理论教学+飞行训练”的一条龙培养飞行员的高校,有力助推了滨州市航空产业建链、延链、补链、强链,成为国内重要的民航飞行员培养基地。“我们的学生能在自己的学校‘飞起来’了!”凝聚了几代人心血的夙愿终于实现了。

虽然离开了山东航空学院,但我始终关注着学校的成长发展。山东航空学院70周年校庆之际,我发自内心地希望学校越来越好,发展越来越快,实现博士学位授予单位、航空航天大学建设的新突破,成为我国航空类院校的一颗璀璨的明珠。同时,我也希望搭建起济南大学与山东航空学院深度交流合作的桥梁,共同做大做强事业版图,携手为中国式现代化山东实践贡献高校力量。